近日,福建厦门某幼儿园教师因“患地中海贫血、隐瞒病史”被举报并遭到解聘,使地中海贫血这一疾病引发关注和讨论。

什么是地中海贫血

地中海贫血是一种遗传性的溶血性疾病,因最早在地中海沿岸发现,故称“地中海贫血”(以下简称“地贫”)。

作为一种全球分布最广、累及人群最多的遗传性单基因病,“地贫”广泛分布于我国南方地区。随着经济发展人口流动频繁,近年来在北方城市中,“地贫”的发生也日渐增多。

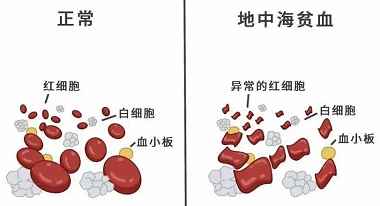

“地贫”与一般贫血的区别

“地贫”与一般贫血有何不同?

贫血有很多种类,常见的是缺铁性贫血和“地贫”。缺铁性贫血是由于人体内没有足够的铁元素,若使用铁剂或者常吃含铁量较高的食物,可以纠正此类贫血。

“地贫”却不同,它是一种基因缺失或突变导致的遗传性贫血,目前无法用药物治愈。

3000万人携带“地贫”基因

一般来说,“地贫”主要分为α和β两种,每种又可分为轻型、中型、重型三个类型。

轻型α及β“地贫”,临床上症状较轻甚至无症状,这也被称为“地贫”基因携带者。

中间型“地贫”,表型轻重不一。轻者只有轻度的贫血表征,没有明显的临床症状。重者则出现肝脾肿大等明显的“地贫”特征,需要定期输血。

重型α“地贫”为致死性血液病。被遗传的胎儿由于严重贫血、缺氧,常于妊娠23~40周时在宫内或分娩后半小时内死亡。重型β“地贫”患儿,在出生时无临床症状表现,通常在3~6个月开始出现症状,一般发病年龄越早,病情越严重。

《中国地中海贫血蓝皮书(2020)》数据显示,我国中间型和重型“地贫”患者约有30万人,“地贫”基因携带者高达3000万人。

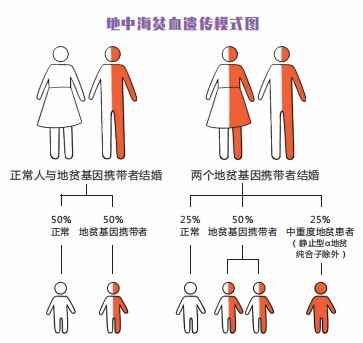

“地贫”基因具有遗传性

大部分“地贫”基因携带者并不知道自己是携带者,除非进行专门的实验室检查或群体筛查才会发现。携带者自身虽不发病,却可将突变基因传递给下一代。

“地贫”的遗传规律为常染色体隐性遗传,与性别无关,男女发病概率均等。若夫妻双方有一方是“地贫”基因携带者,另一方正常,则子女有50%的概率为基因携带者。

若夫妻双方同为同型“地贫”基因携带者,则子女有50%的概率为“地贫”基因携带,有25%的概率为重型或中间型“地贫”患儿。

“地贫”高危人群有哪些

可以从以下几方面判断是否为“地贫”高危人群:

长江以南地区,尤其是广东、广西、海南、云南、贵州、四川、湖南、福建籍等人群;

血常规检查提示夫妻任一方MCV(红细胞体积)<82fl和/或MCH(血红蛋白量)<27pg;

有如下病史者:小细胞低色素贫血经补充铁剂治疗无效者;胎儿水肿、胎盘增厚等疑似胎儿贫血妊娠史者;曾分娩新生儿贫血者;贫血家族史者。

怎样筛查和预防“地贫”基因

“地贫”是一种难治可防的遗传性疾病,为降低该遗传病患者的出生率,大规模的基因携带者筛查是必要的预防措施,目前“地贫”筛查已经纳入多地的免费婚检及孕检项目。

这些筛查主要通过夫妻双方婚前、备孕前、产前筛查、产前诊断几方面进行诊断和预防。

对于“地贫”高风险夫妻,可采用胚胎植入前遗传学诊断(PGT)技术,筛选正常的胚胎受孕,实现孕育健康宝宝愿望。也可以在孕期做绒毛活检、羊膜腔穿刺等产前诊断,及时排查胎儿是否为重症“地贫”患儿。

携带“地贫”基因不影响日常生活

南方医科大学珠江医院产前诊断中心主任杨芳表示,“地贫”基因携带者具有的正常珠蛋白基因可以掩盖突变珠蛋白基因带来的缺陷,所以携带者通常为正常表型,无生理或智力异常,不影响日常生活。

针对有人因携带“地贫”基因而被视为体检不合格,有媒体认为,这容易导致两方面问题:

一是从标准本身来说,携带“地贫”基因,并不影响本人工作、生活,也不会传染给他人,因携带“地贫”基因遭拒聘,是对“地贫”基因携带者的歧视,影响其公平求职、就业;

二是当前教育部门、学校发现求职者体检“不合格”,是依靠他人的举报,或求职者自己报告携带“地贫”基因。如果没有举报,或者求职者没做基因检测,“地贫”基因携带者就不会被发现。这可能迫使一些女性求职者,为消除被拒聘风险,在产检时不做这项筛查。

实际上,为促进公平就业,一些地方已经修订了体检标准。例如,广东、广西等地已经针对事业单位招聘出台了更细致的体检标准,明确区分了“地贫患者”和“无症状基因携带者”,并规定无症状或轻型的“地贫”基因携带者,在血红蛋白水平稳定且不影响工作的情况下,应给予合格认定。

(综合来源:健康北京、人民日报健康客户端、深圳市妇幼保健院、央视网、新京报、澎湃新闻、半月谈、南方网等)

工人日报客户端《乐健康》第688期

声明:文字、图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。